相続を考える意義

相続の相談をお受けする立場からしますと、相続に関する相談は年々増え続け、そして複雑になっていることを感じます。

また、相続税の改正を耳にするようになると、生前に出来る節税対策についても相談が増えてきました。

「相続」は財産の有無に関係なく、必ずやってきます。

そして、たいていの方は、財産を配偶者や子供に残してあげたいと考えています。その想いのベースにあるのは「残された家族が幸せになってほしい」という願いでしょう。争いのもとを作ることは、亡くなった方の本意ではないはずです。

相続が起きる前はそれぞれに仲良く、円満に過ごしてこられた事実があるからこそ、

その姿に安心して、あとは家族でなんとかしてくれるはず、ということだったのでしょう。

一方で、家督相続制度が昭和22年になくなって以降、財産を家に残すという考え方も年々希薄になってきています。

また、経済的な見通しが立たない時代、長引く不況や拝金主義の影響もあるのか、財産に執着する傾向が否めません。

財産があり、何人かの相続人がいる場合は、現実の問題として争いが起こらないほうが不思議かもしれません。それだけに遺言書や明確な対策がなく相続を迎えた場合、相続人は迷い、権利を主張するがために、争いにまで発展するのです。

相続の手続きは「家族の絆が深まる機会」になることもあれば、分割でもめてしまい「一生許さない絶縁のきっかけ」になることもあります。

相続をどのようにしていくのかは、財産を所有する人の権利でもあり、責任でもあるといえます。

生前の用意がないと、残された家族は迷い、主張し、争うことになるのです。

将来への準備いざという時の為の準備

超高齢化社会は、高次脳機能障害(脳卒中、感染症などの病気や、事故、転倒等で脳の細胞が損傷したことによる生活に支障が生ずる病気)や身体能力・意思能力の障害により、自立した生活が難しい 多くの高齢者を生み出しています。

同様に知的障害者・精神障害者の数も年々増加する傾向がみられています。

それは誰にでも起こりえる障害だからこそ、安心して自立した生活を送るためにも、早くからの準備が大切です。

年齢や環境にとらわれずに活動的で主体的な生活を送るためにも、

あらかじめ「いざという時のこと」を考え、その準備に取り掛かることをお勧め致します。

「いざという時」

- 1)加齢や精神上の障害で自分の事が出来なくなったとき

- 2)終末期の医療等のこと

- 3)財産の相続や遺贈のこと

- 4)死後の事務のこと

備えこれからの為に

遺言書の作成

遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」 の3つの方法があります。

「自筆証書遺言」が最も取り掛かりやすい方法ですが、内容の不備や誤りが原因で無効になるケースも散見されます。

また、遺言書が発見されないというリスクもあります。

確実に「自身の想いを遺す」ことを考えれば「公正証書遺言」による方法をお勧め致します。

後見制度の利用

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

「法定後見制度」は、認知症などを発症して進行し、判断能力が不十分になったものに対し、申立てにより、家庭裁判所が本人を保護するものを選任する制度です。

この制度には三つの類型があり、その判断能力の程度に応じて、裁判所が合致した一つ選択します。いずれの類型でも、その保護される範囲内において権利や地位を喪失します。

「任意後見制度」は、精神上の障害により判断能力が不十分になったときに備え、本人がその意思で、自ら選んだ人に財産管理等を委任する制度です。この制度は、本人の意思を最大限尊重し、また権利の制限やはく奪がないことが特徴です。

また、本人の意向で、同時に必要な「見守り委任契約」、任意の「財産管理契約」や「死後事務委任契約」、さらには「延命処置不要の宣言書」等を作成し、家族や第三者後見人に託すことができます。

民事(家族)信託の利用

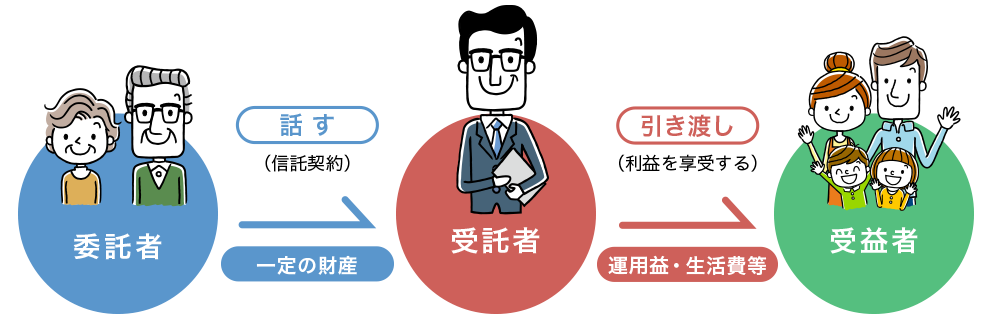

「信託」とは、信託を設定する者(委託者)が、自分の持っている一定の財産を他の財産と切り離し、信頼できる者(受託者)に託して名義を移転し、託された者が、その財産を設定者が定めた一定の目的に従って管理活用処分など必要な行為を行い、その中で託された財産や運用益から利益を受ける者(受益者)に生活費等として給付しあるいは財産そのものを引渡し、その目的を達成する制度です。

広く財産を「守る(保全管理する)」「活かす(活用する)」「遺す(贈与承継する)」という法的な仕組みを、自由に制作設計する制度だと考えてください。